T-ch No.6 「においがしない? 好酸球性副鼻腔炎の話」

人間には「視覚」「聴覚」「触覚」「嗅覚」「味覚」の感覚があり、これらを五感と呼んでいます。健康な人にとって、視覚や聴覚と比べると、嗅覚の障害はイメージしにくいかもしれません。最近ではCOVID-19感染症に伴う嗅覚低下がよく知られるようになりましたが、それ以外にも様々な原因で嗅覚障害を発症します。

好酸球性副鼻腔炎という病名を聞いたことがあるでしょうか。聞きなじみがなく、専門的に感じる方が多いかもしれません。

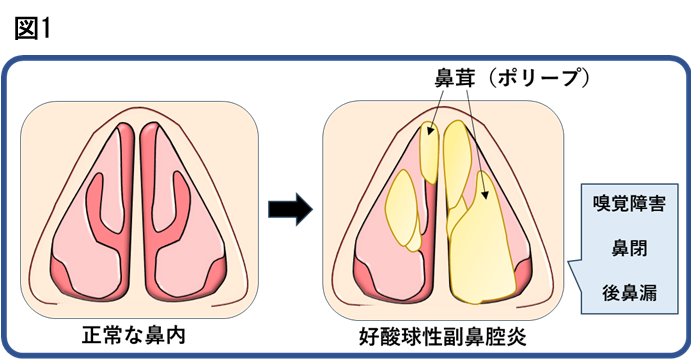

これは、両側の鼻の中に鼻茸という良性のできもの(ポリープ)がたくさん出来て、嗅覚障害、鼻閉、粘り気の強い鼻汁、のどに鼻汁が垂れ込む不快感(後鼻漏)、長引く咳、風味障害(嗅覚障害に伴う味覚障害)、時には難聴や耳漏といった症状もみられる病気です。

好酸球性副鼻腔炎は近年日本で増加している副鼻腔炎のタイプの一つですが、いわゆる「ちくのう症」と言われる細菌感染による副鼻腔炎とは異なり、通常の薬物治療や手術治療で完治しにくく、国の指定難病になっています。ほとんどが大人になってから発症し、気管支喘息や解熱鎮痛薬(アスピリン)アレルギーに合併する頻度が高いことが特徴で、好酸球という免疫細胞が鼻の組織内に多数集まっていることからこの病名がつけられました。

はっきりとした病気の原因はわかっていませんが、2型炎症とよばれるアレルギー性の免疫反応が関与していることから、ステロイドという免疫抑制薬の内服により症状が軽快します。しかし、効果が一時的なもので、病気自体が生命に危険を及ぼすものではない一方で様々な副作用があることから、ステロイド内服を漫然と使用し続けることは避けた方が良いと考えられます。これまでの薬物治療や手術治療に加えて、近年では2型炎症に関わるサイトカイン(細胞間の情報伝達を担うタンパク質)を阻害する薬も使用できるようになり、病気の理解が進むとともに治療内容は日進月歩といえます。

鼻症状の辛さは周りの人にわかってもらいにくく、不快感に耐えることに慣れてしまっている方も多いように思います。日々の生活の質をより良くできる可能性がありますので、お困りの方はぜひ耳鼻咽喉科にご相談いただければと思います。

耳鼻咽喉科 助教 吉原 晋太郎